Древнемарийский обряд погребений

(По материалам Кадочниковского могильника Уржумского района)

Кадочниковский могильник, исследуемый археологической экспедицией Кировского объединенного музея, — один из нескольких древнемарийских (дохристианских) могильников, известных на территории Кировской области (преимущественно в Уржумском и Малмыжском районах).

Могильник был обнаружен случайно при сооружении дорожной насыпи для дороги Шурма — Лазарево осенью 1989 года.

В ходе исследования этого археологического памятника удалось проследить особенности погребального обряда, были обнаружены фрагменты женских головных уборов, украшения женского костюма, небольшой набор орудий труда. Могильник относится к ХV—XVII вв. н. э.

Могильные ямы располагаются небольшими рядами по 5—8 погребений. На исследованной площади могильника, в то же время можно выделить и группу погребений из нескольких рядов. Возможно, это связано с обычаем хоронить умерших по родовому признаку. Взаимонарушения могильных ям почти не встречаются. Очевидно, на поверхности стояли какие-то надмогильные знаки. По периметру погребений иногда прослеживаются столбовые ямки, вероятно, здесь существовали какие-то навесы или ограждения. Могильную яму копали неглубоко, примерно 30—50 см. Умершего обычно клали на спину или с небольшим полуоборотом вправо, одна рука вытянута вдоль туловища, другая немного согнута в локте. Среди женских и детских погребений встречаются захоронения с подогнутыми ногами.

Очень часто костяк бывает заключен в специальную погребальную конструкцию (гробовище) из четырех досок. Две короткие ставятся стоймя в головах и ногах, две длинные — ребром по бокам могилы, иногда использовали только две длинные доски по бокам. В редких случаях гробовище прикрывали крышкой. Дна у таких погребальных конструкций не было. При раскопках других аналогичных могильников на дне погребений были обнаружены остатки войлока, хвои, рогожи, ткани, которыми выстилалась могильная яма.

Захоронения имеют в основном северо-западную ориентацию с небольшими отклонениями к северу.

В засыпи могильных ям прослеживаются углисто-зольные включения, очевидно, символизирующие культ огня. Огонь, по поверьям марийцев, оберегает от злых духов, обладает очистительной силой. Между погребениями на площади могильника встречаются отдельные ямы-кострища с мощным углистым слоем и следами прокала. Возможно, это остатки очажных ям, кострищ, где готовили поминальную пищу. По этнографическим сведениям еще в середине XIX века перед опусканием умершего в могилу в северном конце ее (в изголовье) сжигали три восковые свечи.

Сопровождающий инвентарь в погребениях довольно выразительный, но в определенном смысле однообразный, типичный для марийских захоронений того времени. Представлен он украшениями, орудиями труда, оружием, реже — другими предметами быта.

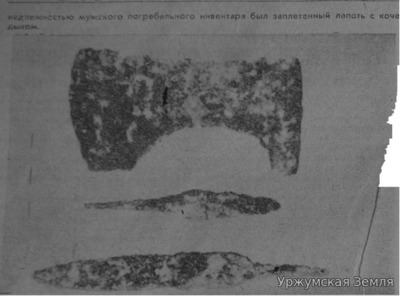

В мужских погребениях, как правило, встречаются железные топоры, 2—3 железных наконечника стрел, железные ножи. Иногда положен лишь железный топор. В одном погребении найдено кресало, а в другом — железный кочедык с кольцом. В более позднее время (по этнографическим материалам XIX века) топоры с умершим почти не клали из-за их большой ценности. Но обязательно принадлежностью мужского погребального инвентаря был заплетённый лапоть с кочедыком.

Большинство женских украшений изготовлено из бронзы или меди. В погребениях найдены височные подвески, застежки-пряжки (сюльгамы), накосники, цельнолитые перстни, браслеты, различные бусы, большое количество бисера, булавки для закалывания головных уборов, фрагменты тканей.

Среди женских головных уборов с большей долей вероятности можно выделить два типа: шапочка-такья и налобный венчик, расшитые позументом из меди и украшенные серебряными монетами-привесками.

Височные кольца обычно в виде знака вопроса с опущенным вниз украшенным стержнем. Стержень украшался стеклянными бусинами. Подобные кольца вошли в употребление в XIV веке и, по мнению ряда исследователей, были заимствованы из булгарской культуры. В XVI—XVII веках они получили повсеместное распространение среди поволжских народов.

Перстни носили двух типов: перстни-печатки и перстни со щитком ромбической фермы, который украшался геометрическим или растительным орнаментом. Браслеты изготовлены преимущественно из неширокой медной пластины с несомкнутыми концами, орнаментированы геометрическим узором.

В погребениях достаточно часто встречаются мелкие серебряные монеты и монеты-подвески.

Марийские могильники, расположенные в Вятском бассейне, по некоторым деталям костюмов и украшений отличаются от памятников центральных районов Марийской АССР (луговые марийцы). Различия эти вызваны этническими и культурными связями с соседями.

По элементам костюма вятская группа близка к луговым и горным марийцам (а луговые и горные марийцы по этим признакам отличаются между собой). В то же время в вятских захоронениях есть ряд общих признаков и элементов костюма (ожерелья, шапочки-такьи) с горномарийскими, но не встречающихся на луговой стороне. Очевидно, население, оставившее горные и вятские памятники, имело когда-то непосредственную связь более близкую, чем теперь.

На снимках: Топор, ножи, женские украшения — находки на Кадочниковском могильнике.

В древности территория по берегам Вятки принадлежала удмуртам, откуда коренное население было вытеснено или ассимилировано марийцами.

Литература:

1. Кузнецов С. К. Культ умерших и загробные верования луговых черемис. Вятка 1906 г.

2. Шапран И. Г. Предварительные итоги исследования Грековского могильника на Средней Вятке. — В сб.: Памятники железного века Камско-Вятского междуречья. Ижевск. 1984 г. с. 88—109.

3. Шикаева Т. Б. Мало-Кунгурский могильник.— В сб.: Новые памятники археологии Волго-Камья. Археология и этнография марийского края, вып. 8. Йошкар-Ола. 1984г. с. 173 — 185.

4. Шикаева Т. Б. Картуковский могильник XVI — начала XVII вв. — В сб. Историография и источниковедение по археологии и этнографии Марийского края. Археология и этнография Марийского края, вып. 7. Йошкар-Ола. 1984 г. с. 85—100.

5. Шикаева Т. Б. Изучение памятников археологии марийцев XVI—XVII в. Сб : Древности Волго-Вятского междуречья. Археология и этнография Марийского края, вып. 12. Йошкар-Ола, 1987 г. с. 105—118.

Л. СЕННИКОВА.

Людмила Александровна Сенникова — заведующая сектором археологии Кировского объединенного музея. В 1990 году Л. А. Сенникова вела раскопки Кадочниковского могильника, что находится вблизи деревни Акмазики нашего района,

Источник: “Уржумская старина”, июль-август 1991 года, № 4, с. 25-27. |